ProjectsJFSのプロジェクト

地域住民、企業、行政の協働で流域の自然を守る

ダイワJFS・青少年サステナビリティ・カレッジ 第3期・第3回講義録

Copyright JFS

Copyright JFS

飯島博氏

NPO法人アサザ基金代表理事、霞ヶ浦北浦をよくする市民連絡会議事務局長

中学生時代に水俣病などの公害事件を知り、自然と人間の共存について考え始める。1995年から湖と森と人を結ぶ霞ヶ浦再生事業「アサザプロジェクト」を推進。湖岸植生帯の復元事業や外来魚駆除事業、流域の谷津田の保全などを、地域住民、学校、企業や行政と協働で「市民型公共事業」として取り組み、100年後には「トキ」の舞う霞ヶ浦を目指す。『よみがえれアサザ咲く水辺』など編著書多数。

◆講義録

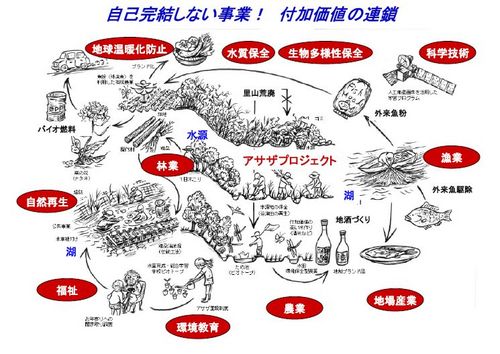

琵琶湖に次いで2番目に大きな湖である霞ヶ浦の流域面積は約2,200平方キロメートル。非常に広大なその流域全体で、生物多様性の保全に取り組んでいるのが「アサザプロジェクト」だ。広範囲をカバーするプロジェクトのためには、まず一つひとつの事業が自己完結しないようにすること、そしてそれぞれの事業が付加価値を持って、その連鎖が無制限に広がっていくような仕組みをつくっていくことが必要だ。従来の「自然保護」という発想だけでは「点」にしかならず、流域全体の保全にはつながらないからだ。

アサザの里親制度が始まった

1970年代から起こっていた水質や環境の悪化に対して、行政もさまざまな施策を行ってきたが、水質は一向に改善されなかった。1990年ごろからずっと、「縦割りの専門分化した取り組みの限界」「もっと総合的な取り組みが必要」などと言われてきたが、どうすればいいのか誰にも分からない。私にも分からなかったが、とりあえず湖岸を歩いてみようと思い立った。1周250キロと湖としては日本で一番長い湖岸を、四季を通して4周してみた。

湖を歩きながら出会ったのがアサザという水草だ。アサザが私に発想の転換をうながしてくれた。アサザは実際、ヨシ原の保護に役立っていた。当時、ヨシが波で削られて、どんどん減っていくことが問題だったのだが、アサザの群落ができると波を弱めてくれるのだ。そこからアサザプロジェクトが始まった。「自然の働きをうまく生かせば、大きな石を積んで護岸工事をしなくても、みんなでこの大きな湖の自然を少しずつ回復していくことができるんじゃないか」という発想を得たのだ。1995年のことだ。

まずは、アサザの群落があるところに行って種を採集して、「アサザの里親になって種を育ててください」と、タウン誌や新聞で呼びかけてみた。最初の年に集まったのは200人程度だったが、その中にいた小中学生の何人かが、学校の先生にかけあい、学校単位でアサザの里親になってくれるところが出てきた。ほかにも職場単位の参加も現れ、5,000人、1万人、数万人と、瞬く間に参加者が増えていった。

子どもたちが学校で育てたアサザの苗を、実際に湖に植えに行く段階になると、周りの大人たちも黙って見ているわけにはいかない。というのも、当時の濁った湖は、「よい子はここで遊ばない」とか「危ない!入るな」などという看板がたくさん立っているような状況だ。漁業協同組合の人たちや地域住民が一緒になって、子どもたちが植えた周りに、また別の水草を植えるとか、水草が根づくまでに波で流されないように間伐材を打ち込むといった取り組みがどんどん始まっていった。

ここから、水源地から湖までの各所で、いろいろな人がかかわる取り組みに広がっていき、そうした活動をすべて含めると、これまで延べ17万人が参加するプロジェクトに発展してきた。

組織の壁を「溶かす」

生物の多様性を保全する上で重要なのは、人のネットワークだと思っている。自然環境のネットワークが失われる要因は社会の側にあるからだ。社会の中の連続性やネットワークがどんどん失われ、さまざまな組織や社会システムにおける縦割りや専門分化が進んでしまったことで、地域生態系全体を見る、水系や流域のつながりの中で物事をとらえていくことが、今の社会システムでは不可能になってしまっているのだ。

今の環境対策や環境技術は、個別の技術をいかに効率よくするかとか、スペックを高めていくかという部分最適化にしか向かっていない。その前提にあるのは、排気ガスの規制や排水規制といった、法で定められた固定化した枠組みの中で、それぞれを別々の省庁が管理する仕組み、つまりゾーニングの発想だ。だから、これに従った社会システムをつくっていけばいくほど、自然環境の連続性から離れていってしまう。環境保護をやっている人たちも、そのパラドックスに全然気がついていない。

まず私たちがアプローチするのは、自然の循環や生物多様性の保全を意識した、新しい社会的・人的なネットワークの構築だ。その結果として、野生生物の生息種の連続性が回復してくることを目指している。

3県の20以上の市町にまたがる霞ヶ浦の流域は、まさに縦割り分断化した社会に覆われてしまっていた。行政はもちろん、研究者やNPOもほとんどが縦割りだから、その壁に遮られて、流域全体などの広域的な事業は、なかなかできなかった。その縦割り組織を「壊す」とか「粉砕する」などと、力だけで対抗しようとすると、またもっと強力な壁ができてしまうのは歴史の教訓だ。

そこで、根本的に発想を変えて、私たちは「溶かす」と言い換えてしまう。「壊す」のではなくて「溶かします」と言えば攻撃されない。仕切りがないと組織は機能しないわけだから、仕切りは残して結構。その代わり、「壁」を溶かして「膜」に変えようと言っている。半透明の膜なら、向こうが透けて見えたり、音が聞こえたりして、仕切ることによって逆に対話が生まれたりする。

具体的に言うと、アサザプロジェクトでは、中心に組織のないネットワークをつくっている。組織ではなく事業で流域を覆い尽くそうと思っている。多様な人たちと、その場その場で協働しながら、さまざまな事業が流域全体で常に動いている動的ネットワークだ。そういう事業が創出される場として湖をとらえている。そうした場こそが、ゾーニングの発想から抜け出し、「総合化」を起こすために必要になる。

何よりも、公共事業といえば中心に来るはずの行政が中心にならないようにしているのがミソだ。専門特化した組織が中心にあっては、総合的な事業は展開できなくなってしまう。

「市民参加」とよく聞かれるようになってきたが、これはまだ究極のパラダイム転換にはなっていない。私たちは、地域のNPOや住民が自由に自分たちのネットワークをつくりあげ、行政が参加したくてたまらない状況をつくっておいて、そこにいわば「行政参加」してもうらのが、行政とうまくつきあうコツだろうと思う。

小学校区を保全のネットワークに

アサザプロジェクトはまた、子どもと大人の協働の場になっていることも特徴的だ。大人が子どもに一方的に教える学習ではなくて、子どもと大人の持ち味を生かし合ってつくる学習の場になっている。

子どもは物事をバラバラにとらえるのが苦手で、その分大人よりも、つながりを見つけるのがうまい。そういう子どもの感性を生かして、流域全体を子どもの感性とつながり合った空間につくり変えてしまおうと思っている。

そこで着目したのが小学校だ。流域の小学校の位置を1つずつ丁寧に地図に落としていったところ、ほとんど途切れなく配置されていることが分かった。これを自然環境保全、生物多様性の保全のためのネットワークに読み替えれば、一気に流域全体が覆われる、湖再生のネットワークができるというわけだ。

そのために環境学習プログラムを開発し、今では170を超える小学校が参加している。幼稚園、中学、高校加えれば二百数十校にもなる。

環境教育という意味で、学校でビオトープをつくる例が増えてきた。だがたいていの場合、つくっただけでその後に生かされていないことが多い。私たちのプログラムでは、自己完結していないビオトープづくりを行っている。霞ヶ浦の再生を実現させる装置として活用しているのだ。

まず、地域のお年寄りや専門家に教えてもらいながら、霞ヶ浦に自生する草と学区内のメダカとタニシだけで、生物多様性の保全に注意しながら、流域全体の学校でビオトープをつくる。2~3カ月もすると、呼んでもいないのに、カエルや水生昆虫、トンボがビオトープにやってくるようになる。

たとえば、○○種の何とかというトンボが来たということは、「このトンボの生息環境に必要な深い森が学校の近くにあるな」とか、「どこかに古い池があるはずだ」ということが見えてくる。学校にいながらにして、周辺の自然環境を生き物が教えに来てくれるのだ。

次に、「この生き物はどこから来たのか?」という素朴な疑問を元に、子どもたちの意識や関心を学校の外へ、どんどん連続的に広げていく。例えば、「カエルは遠くへは移動できないから、学校の周りの500メートル範囲内ぐらいに、カエルが生息できる場所があるはずだ」とか、「イトトンボは地面すれすれにしか飛べないから、1.5キロぐらいの範囲に生息しているはずだ」といった具合だ。1.5キロといえば、学区の範囲と大体一致するから、「みんなが通ってくる範囲にイトトンボが生息できる水辺があるはずだよ」と分かる。ギンヤンマは4キロ以上飛べるので、1つの市の単位ぐらいだ。すると、その中にある小学校がみんなネットワークを組めば、ギンヤンマの生息空間が確認できることになる。

そして今、霞ヶ浦で目標にしているトキは、非常に行動圏が広く、流域単位で見ないと生息空間が把握できない。流域のすべての小学校が、日常的につながっている必要があるから、ITという技術が意味を持つだろうと気づく。

さらに、コウノトリというさらに大きな鳥の場合は、関東平野ほぼ全域を視野に入れないといけない。逆に言えば、関東平野のほぼ全域の小学校がうまくネットワークを組めば、その生息空間の受け皿づくりが始められる。東アジアの小学校をみんなつなげていけば、ツルなどの渡り鳥をはじめとした、非常に効果のある生物多様性の保全が図れるだろう。そういった視点を養う学習プログラムをビオトープとからめて展開している。

このプログラムのミソは、まず自分たちの地域にいて、一番移動能力の低いカエルと共存する学習から始めるという点だ。身近なカエルにも関心がない子どもに、いきなり「温暖化の勉強をしましょうね。シロクマが大変ですね」といってもナンセンスな話だ。自分の足元を見て、その生き物と共存する方法を考えるまちづくりから、最後はシロクマまで行き着くのが本来のあり方ではないか。

100年の流れ―再生の未来図

霞ヶ浦の環境はまだまだ十分に回復していないが、こういう社会システムを構築していくことによって、だんだん自然環境の連続性が、湖から上流のほうまで広がっていくだろう。40年後にはコウノトリ、50年後にはツル、100年後にはトキが普通に見られる環境にまで持っていこうという、「100年の流れ」というビジョンを私たちは描いている。

それぞれの生物は、林と水辺とか、浅い水辺と深い水辺と、その周りの広い田んぼが必要だとか、いろいろな環境のユニットの組み合わせが連続してないと生息できない。トキであれば、流域の水源地の森から溜め池、田んぼ、用水路、湖の湖岸まで、すべてが連続している、非常に質の高い生息環境が求められている。

その実現には保護区をつくっても無駄で、社会システム全体が、トキを受け入れられるものでなくてはならない。つまり、自然環境の連続性を支えられるような、人的・社会的なネットワークを再構築する必要があるのだ。野生生物が私たちの社会システムのあり方を評価する。これはまさに究極の生物多様性の保全だといえるだろう。

◆配布資料

「市民型公共事業 霞ヶ浦アサザプロジェクト」(PDFファイル 約1.7MB)

◆私が考える「サステナブルな社会」

アサザプロジェクトでは、40年後にはコウノトリ、50年後にはツル、100年後にはトキが普通に見られる環境をつくろうという、「100年の流れ」というビジョンを描いています。そのためには、すべてが連続した質の高い生息環境が必要で、そのためには、人がつながりあう社会的なネットワークの再構築が求められています。

◆次世代へのメッセージ

どんな組織にも壁はある。その壁を力づくで壊そうとしても逆効果で、また別の壁ができてしまう。ところが壁を「溶かす」といえば、誰にも非難されません。向こうが透けて見えるような「膜」を通して、ゆるやかにつながりあう。組織ありきではなく、具体的な事業を通してつながりあう。そうした関係性がこれからは必要です。

◆受講生の講義レポートから

「ネットワークの維持には付加価値の連鎖が必要、という点が勉強になりました。既存のネットワークを自分の文脈に置き換えて再構築していることが印象的です」

「大学で自然科学分野の勉強をしているのですが、社会の中での自然保護の意味を見つけにくいと常々思っていました。社会とのつながりやネットワークの考え方、自己完結ではいけない、など、視野が開けたように感じました」

「子供たち、お年寄りなど、地域住民が一緒に活動することは、人材育成、地域活性、コミュニティ形成にとてもいい影響があるだろうと思います。こうした活動が人の心も豊かにし、最終的には人々の生活も豊かにすると思います」

「自己完結しないで、どんどん自分を展開することが、今はできてないなぁと反省するところがありました。とても難しいけれど、飯島さんのように、常にオープンにできるように意識していかないといけないと思いました」